Quid de l’effet placebo dans la myasthénie ?

Céline Tard (Lille)

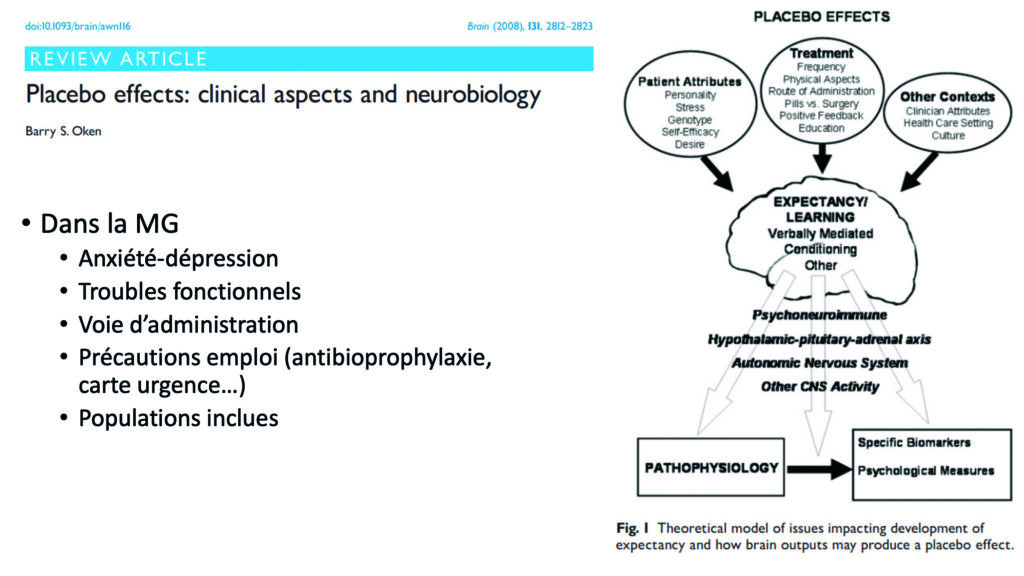

L’effet placebo a été très étudié dans différentes pathologies et conceptualisé. Il dépend de facteurs liés au patient, du traitement lui-même et de facteurs extrinsèques. Appliqué au modèle de la myasthénie auto-immune, il semble nécessaire de prendre en compte l’état psycho-émotionnel du patient traité, la comorbidité éventuelle d’un trouble fonctionnel surajouté, les voies d’administration… Quantité de facteurs peuvent donc influencer l’effet placebo et expliquer par exemple l’intensité de son effet selon les études dans la myasthénie et donc la différence entre les groupes traitement et placebo.

L’effet placebo a été très étudié dans différentes pathologies et conceptualisé. Il dépend de facteurs liés au patient, du traitement lui-même et de facteurs extrinsèques. Appliqué au modèle de la myasthénie auto-immune, il semble nécessaire de prendre en compte l’état psycho-émotionnel du patient traité, la comorbidité éventuelle d’un trouble fonctionnel surajouté, les voies d’administration… Quantité de facteurs peuvent donc influencer l’effet placebo et expliquer par exemple l’intensité de son effet selon les études dans la myasthénie et donc la différence entre les groupes traitement et placebo.

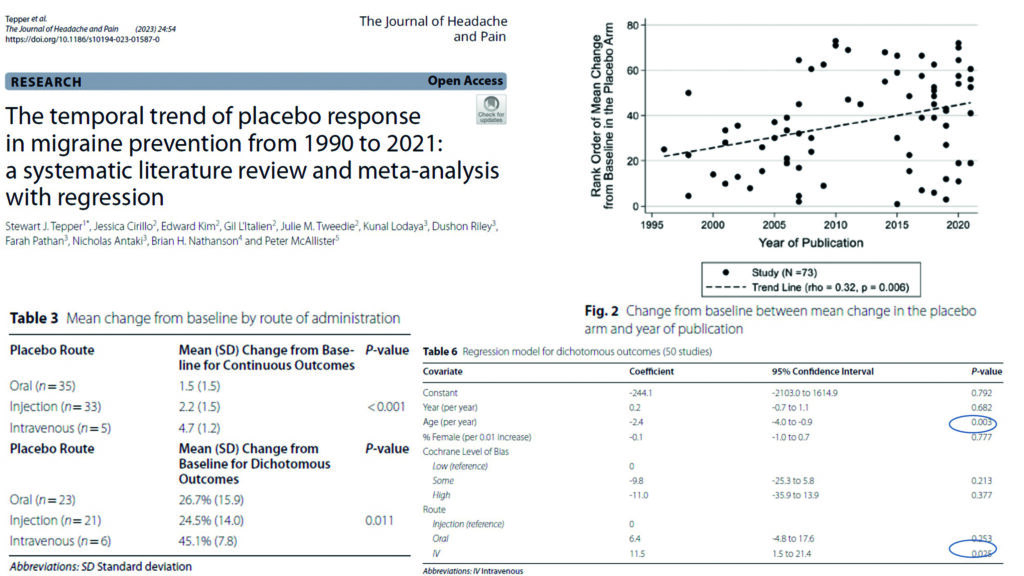

On peut faire un parallèle avec la migraine, qui est également une maladie neurologique invalidante avec un handicap invisible, mais qui a le mérite d’être une maladie fréquente où les effectifs permettent des études de plus grande puissance sur l’effet placebo. Dans la migraine donc, il a été démontré que l’effet placebo a tendance à augmenter avec les années (environ 30 % d’amélioration dans les années 2000 vs 45 % en 2020) et qu’il est plus important chez les plus jeunes et surtout qu’il est multiplié quasiment par deux en passant de la voie orale à intraveineuse.

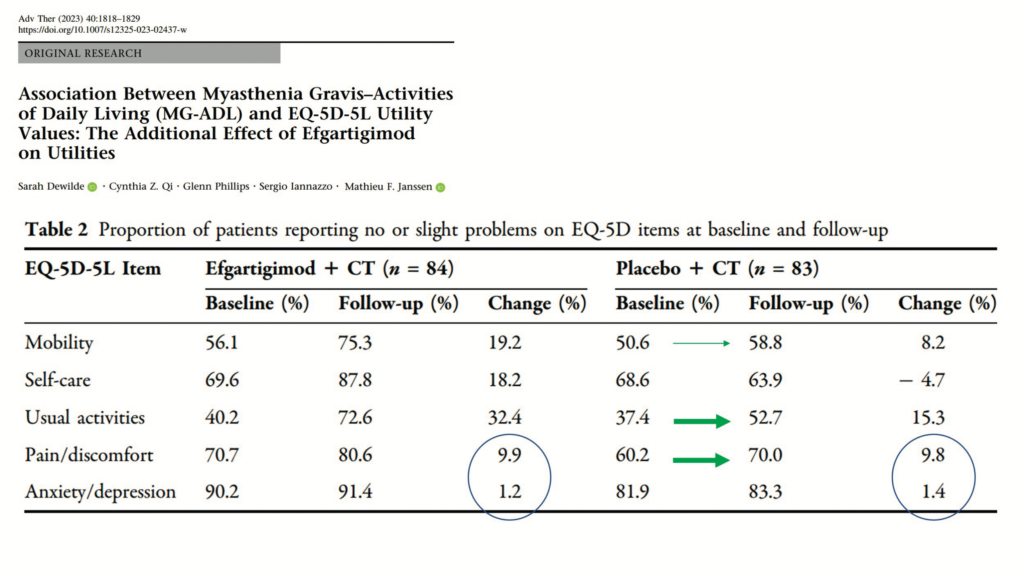

Dans la myasthénie, si l’on regarde spécifiquement l’effet placebo dans cette analyse des items de qualité de vie à partir d’une étude de phase III, on remarque qu’il est très significatif sur les items activités de la vie quotidienne et douleurs/inconfort. Il est intéressant d’observer aussi que l’item anxiété/dépression n’est pas amélioré, ni par le traitement ni par le placebo, ce qui est assez logique et démontre que les patients savent distinguer ces différentes composantes de la myasthénie. Par contre, sur la douleur et l’inconfort, l’effet placebo est aussi fort que l’effet traitement, ce qui est plutôt en faveur du caractère fonctionnel de la douleur dans cette maladie.

Dans la myasthénie, si l’on regarde spécifiquement l’effet placebo dans cette analyse des items de qualité de vie à partir d’une étude de phase III, on remarque qu’il est très significatif sur les items activités de la vie quotidienne et douleurs/inconfort. Il est intéressant d’observer aussi que l’item anxiété/dépression n’est pas amélioré, ni par le traitement ni par le placebo, ce qui est assez logique et démontre que les patients savent distinguer ces différentes composantes de la myasthénie. Par contre, sur la douleur et l’inconfort, l’effet placebo est aussi fort que l’effet traitement, ce qui est plutôt en faveur du caractère fonctionnel de la douleur dans cette maladie.

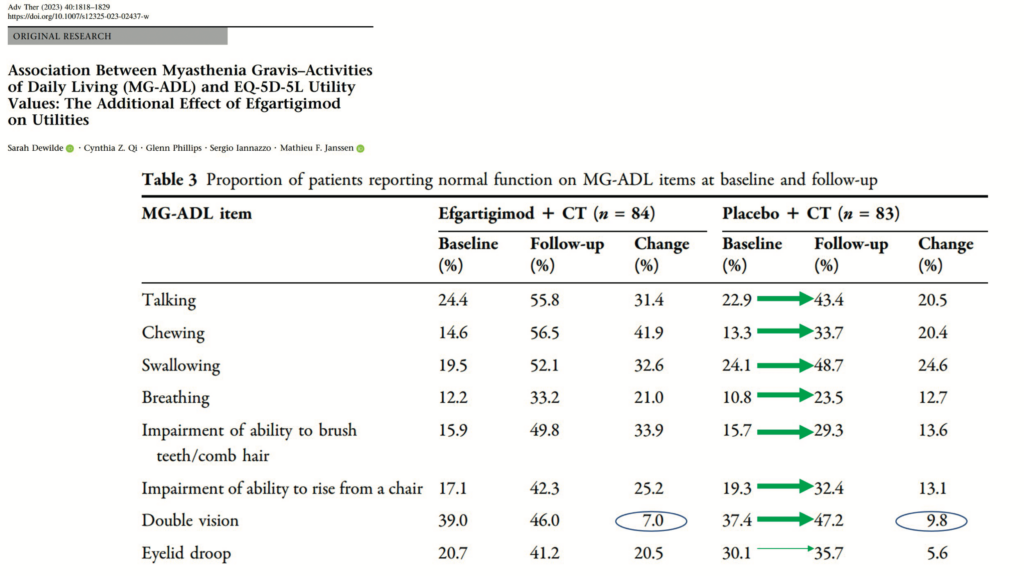

Dans la même étude, sur les items spécifiques du MG-ADL, seul le ptosis est peu sensible à l’effet placebo. Tous les autres items sont modifiés de manière significative. Ceci démontre le caractère très global de ces items, avec peut-être là aussi une composante fonctionnelle. Il est important de garder en mémoire cet aspect, car le MG-ADL est le plus utilisé comme critère principal d’évaluation des études, alors même que l’effet placebo est probablement plus important sur ce score d’interrogatoire que sur des scores plus spécifiques cliniques comme le QMG (équivalent au score de Garches utilisé en France).

Dans la même étude, sur les items spécifiques du MG-ADL, seul le ptosis est peu sensible à l’effet placebo. Tous les autres items sont modifiés de manière significative. Ceci démontre le caractère très global de ces items, avec peut-être là aussi une composante fonctionnelle. Il est important de garder en mémoire cet aspect, car le MG-ADL est le plus utilisé comme critère principal d’évaluation des études, alors même que l’effet placebo est probablement plus important sur ce score d’interrogatoire que sur des scores plus spécifiques cliniques comme le QMG (équivalent au score de Garches utilisé en France).

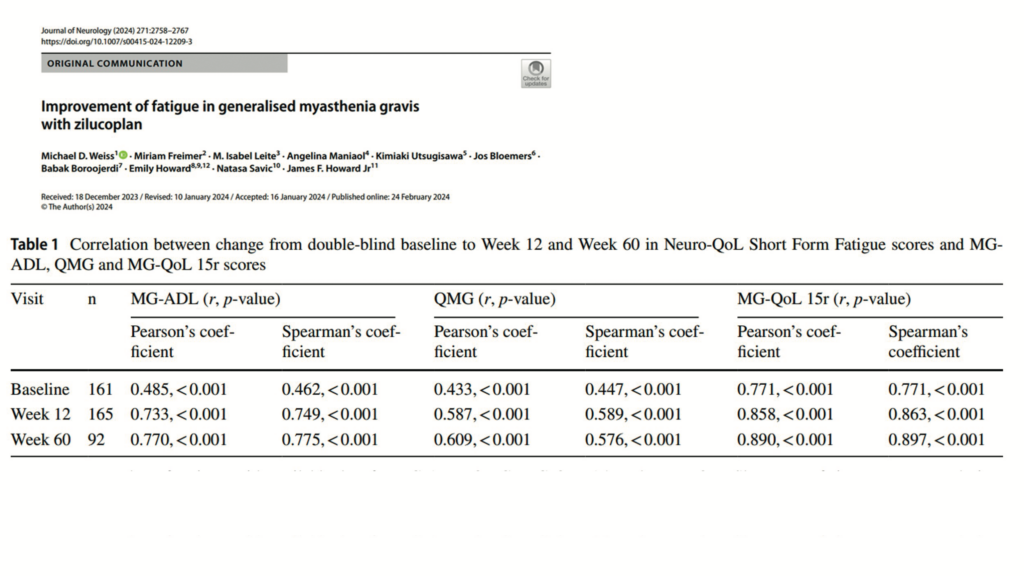

D’ailleurs, on peut aussi citer cette étude qui analyse les corrélations entre le questionnaire de fatigue et les autres critères d’évaluation dans une autre étude de phase III. Si tous les items sont corrélés, la force de l’association est la plus importante entre le questionnaire de qualité de vie MG-QoL et la sensation de fatigue, puis avec le score d’interrogatoire fonctionnel MG-ADL et enfin beaucoup moins avec le score clinique QMG. L’objectif n’est pas de dire que la fatigue et la qualité de vie ne sont pas importantes à évaluer dans la myasthénie, mais qu’elles sont beaucoup plus complexes que la simple activité inflammatoire de la maladie auto-immune.

D’ailleurs, on peut aussi citer cette étude qui analyse les corrélations entre le questionnaire de fatigue et les autres critères d’évaluation dans une autre étude de phase III. Si tous les items sont corrélés, la force de l’association est la plus importante entre le questionnaire de qualité de vie MG-QoL et la sensation de fatigue, puis avec le score d’interrogatoire fonctionnel MG-ADL et enfin beaucoup moins avec le score clinique QMG. L’objectif n’est pas de dire que la fatigue et la qualité de vie ne sont pas importantes à évaluer dans la myasthénie, mais qu’elles sont beaucoup plus complexes que la simple activité inflammatoire de la maladie auto-immune.

Myasthénie et troubles fonctionnels

Mathilde Horn (Lille)

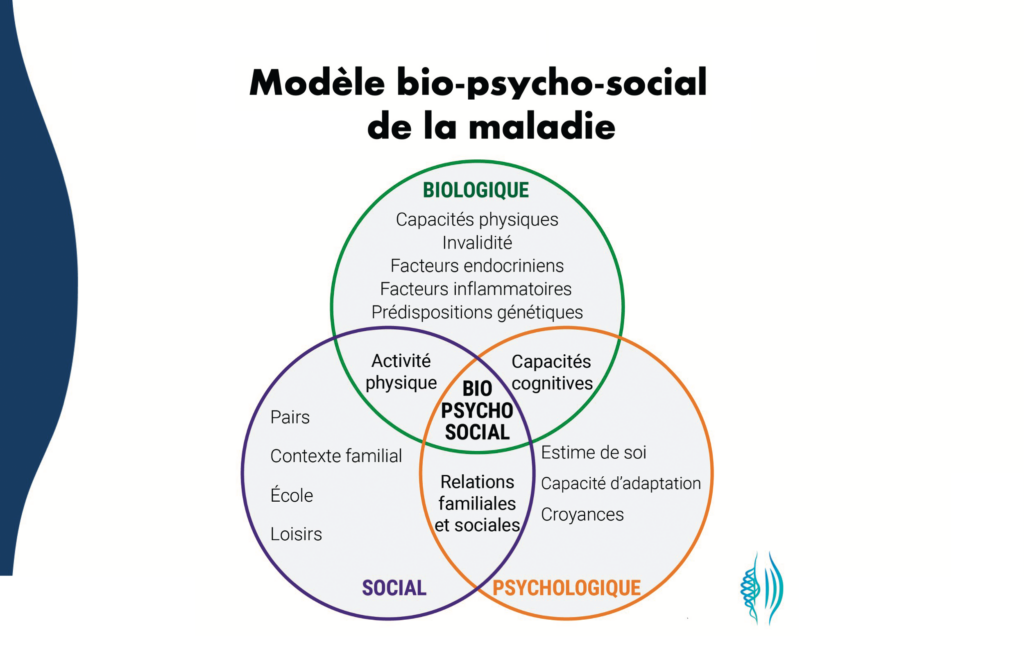

Le modèle biomédical, qui a dominé la pratique médicale pendant de nombreuses années, est fondé sur l’hypothèse d’une relation directe entre une lésion ou un dysfonctionnement et un ou plusieurs symptômes. Cette approche a permis l’identification de nombreux diagnostics et la définition de traitements appropriés. Cependant, ce modèle présente certaines limites, notamment dans le contexte de la douleur, où il est communément admis que le ressenti de la douleur ne dépend pas exclusivement de la lésion à l’origine du message douloureux, mais est également influencé par des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux. Les troubles somatiques fonctionnels sont ainsi caractérisés par un ensemble de symptômes pour lesquels la dimension psychologique ou socio-environnementale joue un rôle prépondérant.

Le modèle biomédical, qui a dominé la pratique médicale pendant de nombreuses années, est fondé sur l’hypothèse d’une relation directe entre une lésion ou un dysfonctionnement et un ou plusieurs symptômes. Cette approche a permis l’identification de nombreux diagnostics et la définition de traitements appropriés. Cependant, ce modèle présente certaines limites, notamment dans le contexte de la douleur, où il est communément admis que le ressenti de la douleur ne dépend pas exclusivement de la lésion à l’origine du message douloureux, mais est également influencé par des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux. Les troubles somatiques fonctionnels sont ainsi caractérisés par un ensemble de symptômes pour lesquels la dimension psychologique ou socio-environnementale joue un rôle prépondérant.

Les perceptions sensorielles résultent d’un équilibre entre l’information sensorielle transmise par les voies périphériques et l’anticipation de celle-ci. On ne peut simultanément traiter l’ensemble des informations sensorielles, notre cerveau a donc la capacité de sélectionner certaines informations jugées pertinentes, en fonction de l’expérience passée. Ces « biais cognitifs », c’est-à-dire les mécanismes de pensée qui altèrent notre jugement ou notre perception de la réalité, sont souvent des outils puissants qui nous permettent de gagner du temps et de l’énergie. Toutefois, ils peuvent devenir délétères et avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Les perceptions sensorielles résultent d’un équilibre entre l’information sensorielle transmise par les voies périphériques et l’anticipation de celle-ci. On ne peut simultanément traiter l’ensemble des informations sensorielles, notre cerveau a donc la capacité de sélectionner certaines informations jugées pertinentes, en fonction de l’expérience passée. Ces « biais cognitifs », c’est-à-dire les mécanismes de pensée qui altèrent notre jugement ou notre perception de la réalité, sont souvent des outils puissants qui nous permettent de gagner du temps et de l’énergie. Toutefois, ils peuvent devenir délétères et avoir des conséquences néfastes sur la santé.

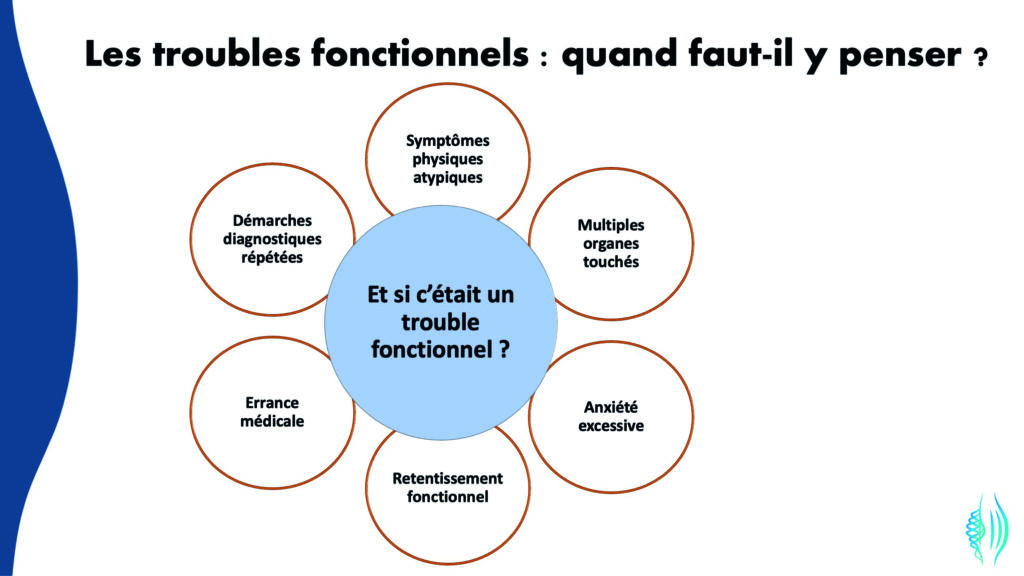

Il n’existe pas de signe pathognomonique du trouble fonctionnel. Cependant, un faisceau d’arguments doit alerter sur la possible comorbidité d’un trouble fonctionnel avec une autre pathologie :

– des symptômes multiples, touchant plusieurs organes (avec souvent une évolution dans le temps),

– des symptômes atypiques dans leur expression ou leur évolution (ne correspondant pas à une pathologie bien identifiée),

– une anxiété associée qui semble excessive par rapport à la sévérité des symptômes,

– un retentissement fonctionnel qui paraît disproportionné par rapport à la sévérité des symptômes,

– une errance médicale, avec plusieurs consultations chez des praticiens sans parcours coordonné,

– une répétition de la démarche diagnostique, c’est-à-dire plusieurs investigations répétées dans différents lieux de soins.

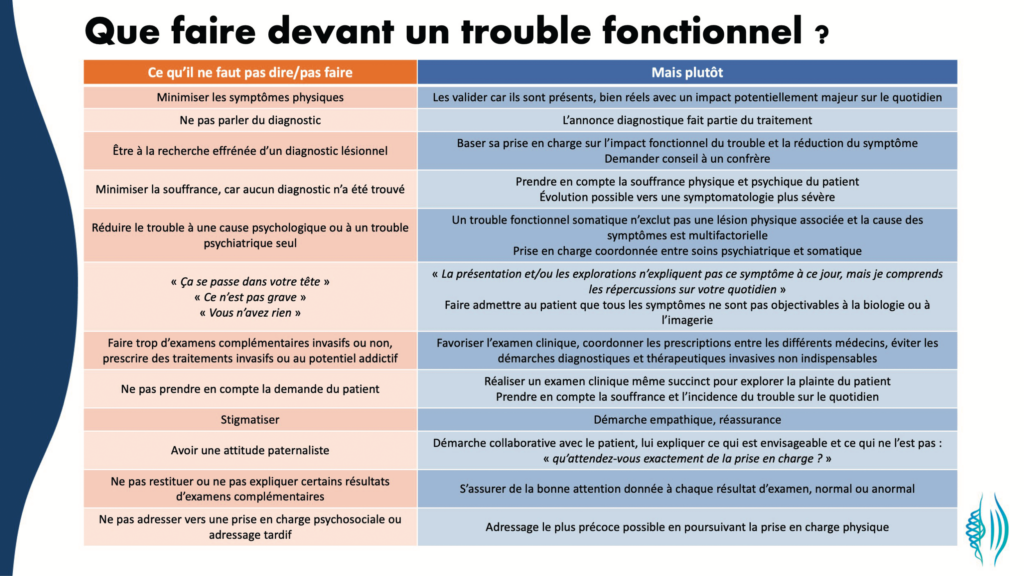

Il est indispensable d’annoncer clairement au patient qui souffre d’un trouble somatique fonctionnel son diagnostic. Cette démarche est essentielle pour permettre à la personne de s’identifier à une communauté de patients. Une fois le diagnostic posé, il est important de valider les symptômes rapportés, de donner une explication physiopathologique et, enfin, d’orienter le patient vers un traitement adapté.

Il est indispensable d’annoncer clairement au patient qui souffre d’un trouble somatique fonctionnel son diagnostic. Cette démarche est essentielle pour permettre à la personne de s’identifier à une communauté de patients. Une fois le diagnostic posé, il est important de valider les symptômes rapportés, de donner une explication physiopathologique et, enfin, d’orienter le patient vers un traitement adapté.

Il est crucial de s’assurer que le patient ne soit pas exposé à des jugements, des stigmatisations ou des banalisations de sa souffrance. La coordination des soins joue un rôle essentiel dans la réduction des démarches répétitives qui peuvent aggraver l’anxiété et l’hyperfocalisation.

L’objectif est de pouvoir offrir une prise en charge intégrale, à la fois biologique, par les spécialistes consultés, et cognitive et émotionnelle, par les psychiatres et psychologues formés à ces prises en charge.

Avec le soutien institutionnel de Argenx