Résumé

La chronique du mois vise à faire le point sur des éléments de base de neuro-anatomie fonctionnelle ou de neurophysiologie. Elle a pour objectif de rappeler la neuro-anatomie de manière ludique et accessible.

Comme « Le simple est toujours faux », il sera nécessaire pour le lecteur de garder un œil critique et d’accepter que la chronique soit orientée vers un public non spécialisé.

Introduction

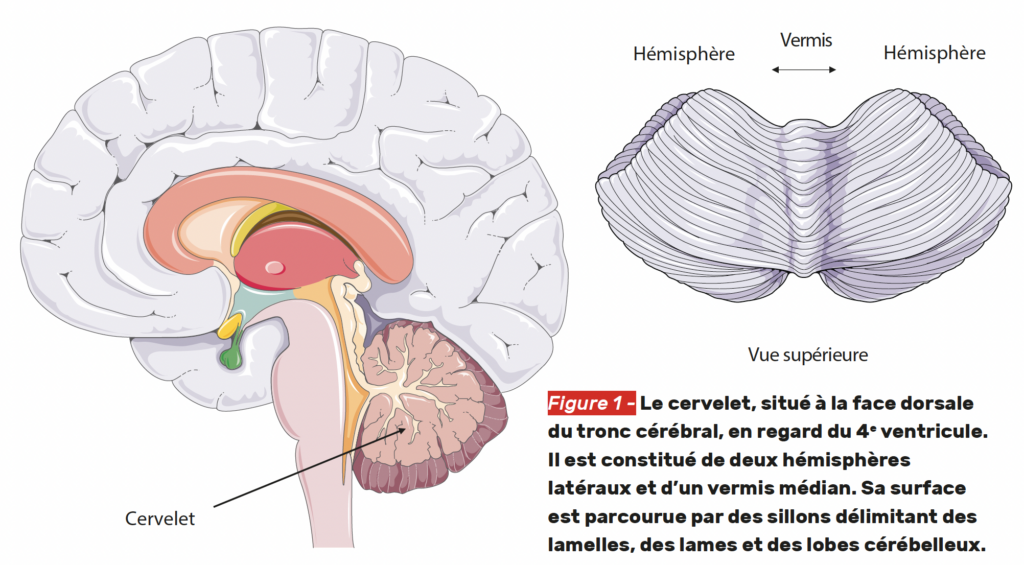

Situé dans la fosse postérieure de la base du crâne, le cervelet est un co-ordinateur cérébral clé de notre capacité à effectuer des mouvements fluides, à maintenir notre équilibre, notre tonus et même à soutenir certaines fonctions cognitives. Son nom dérivé du latin cerebellum signifie littéralement « petit cerveau ». Il représente environ 10 % de la masse cérébrale totale. Il constitue une structure isolée située sous le cerveau et en arrière du tronc cérébral. Sa surface est parcourue de stries parallèles plus ou moins profondes qui forment des lobes, des lames et des lamelles et qui contrastent avec l’organisation en gyrus et circonvolutions du cortex cérébral (Fig. 1). Le cervelet forme une mosaïque de substance blanche composée des fibres de connexion liées à l’ensemble du système nerveux et de substance grise répartie entre un cortex, fortement replié au sein des lamelles, et des noyaux gris cérébelleux profonds. Le cervelet est une structure étonnante du puzzle cérébral bien souvent méconnue dont nous étudierons, au sein de cet article, la structure, l’anatomie et la neurophysiologie. Le cervelet est composé de deux hémisphères cérébelleux répartis de part et d’autre d’une structure médiane appelée le vermis. En tant que co-ordinateur du cerveau, il reçoit en permanence des informations sensorielles provenant de diverses parties du corps, telles que les muscles, les tendons, les articulations, les yeux… Il traite ces informations pour ajuster et moduler les commandes motrices émises par le cortex cérébral. Il permet alors la réalisation de mouvements fluides, précis et coordonnés, allant des gestes les plus simples aux actions les plus complexes. Son rôle ne se limite pas à la coordination du mouvement puisqu’il est impliqué dans la régulation de l’équilibre, clé de notre capacité à rester debout et à marcher. Le cervelet soutient le cortex cérébral dans certaines fonctions cognitives telles que l’attention, la planification de tâches ou encore la prise de décision.

Anatomie du cervelet

Le cervelet se trouve à l’arrière du cerveau, dans la partie postérieure du tronc cérébral. Il se compose de deux hémisphères cérébelleux, droit et gauche, qui sont reliés par une structure médiane appelée le vermis. Il est séparé du cortex cérébral par une couche de dure-mère appelée « tente du cervelet ».

Toutes les connexions cérébelleuses avec les autres parties du cerveau transitent obligatoirement par le pont. Il appartient au métencéphale qui comprend le pont.

Les lobes les plus importants

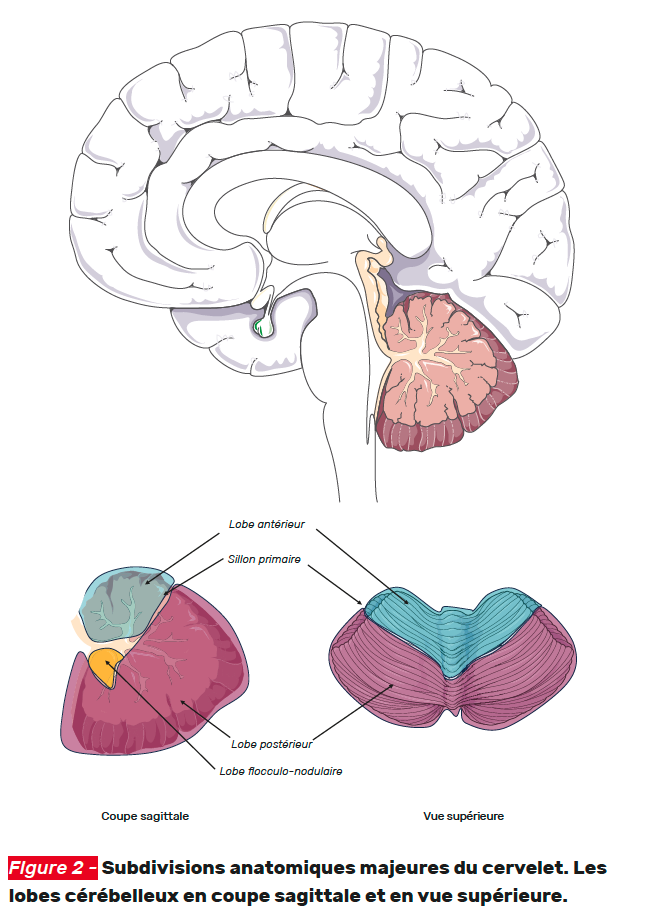

Chaque hémisphère cérébelleux est lui-même subdivisé en plusieurs lobes principaux, chacun ayant des fonctions spécifiques dans la coordination des mouvements et l’équilibration. Les trois lobes les plus importants du cervelet sont les suivants (Fig. 2).

Le lobe antérieur

Le lobe antérieur, situé à l’avant du cervelet, au-dessus du sillon primaire, est principalement impliqué dans la planification et l’initiation des mouvements volontaires. Il travaille en étroite collaboration avec le cortex moteur du cerveau principal pour élaborer des schémas moteurs complexes. Lorsqu’une personne décide de réaliser une action délibérée, comme saisir un objet ou faire un mouvement précis, le lobe antérieur entre en jeu pour coordonner les muscles impliqués. Par exemple, lorsque vous décidez de jouer d’un instrument de musique, le lobe antérieur du cervelet intervient pour orchestrer les mouvements précis nécessaires pour produire des sons harmonieux. Il est donc crucial pour les activités qui exigent une coordination fine des mouvements.

Le lobe postérieur

Le lobe postérieur du cervelet, situé en arrière du sillon primaire, est responsable de la coordination des mouvements complexes et rapides. Il intervient dans l’ajustement de la posture, de la force et de la direction des mouvements corporels. Par exemple, lorsque vous jouez à un sport qui exige des mouvements rapides et précis, comme le tennis ou le basket-ball, le lobe postérieur du cervelet est activé pour garantir que vos mouvements sont coordonnés de manière optimale. Il permet d’ajuster la vitesse, la trajectoire et la puissance des mouvements en fonction des informations sensorielles en temps réel.

Le lobe flocculo-nodulaire

Le lobe flocculo-nodulaire du cervelet est situé près du tronc cérébral, à la base du cervelet. Ce lobe est particulièrement crucial pour le maintien de l’équilibre et la coordination des mouvements oculaires. Il est responsable de la stabilité du regard pendant les mouvements de la tête, ce qui permet de maintenir une vision claire et stable lorsque nous bougeons notre tête. Par exemple, lorsque vous marchez et que vous tournez la tête pour regarder autour de vous, le lobe flocculo-nodulaire assure que vos yeux restent fixes sur des points d’intérêt, minimisant ainsi toute sensation de vertige ou de déséquilibre.

Signaux et afférences

• Le lobe flocculo-nodulaire est appelé vestibulocerebellum ou archéocervelet et correspond à la partie la plus ancienne d’un point de vue évolutif. L’archéocervelet établit des connexions directes avec le noyau vestibulaire du tronc cérébral. Ses atteintes provoquent des troubles de l’équilibre et de la démarche.

• La région médiane des lobes antérieurs et postérieurs constitue le spinocerebellum ou paléo-cervelet et est impliquée dans le tonus corporel. Elle reçoit des afférences visuelles et auditives ainsi que les informations proprioceptives inconscientes.

• La région latérale des lobes antérieurs et postérieurs constitue le cerebrocerebellum ou néocervelet. Elle reçoit des signaux provenant du cortex cérébral via les noyaux dentelés. Le néocervelet émet des efférences vers le thalamus ventrolatéral et le noyau rouge et est impliqué dans la planification des mouvements en préparation, dans l’évaluation de l’intérêt de l’action.

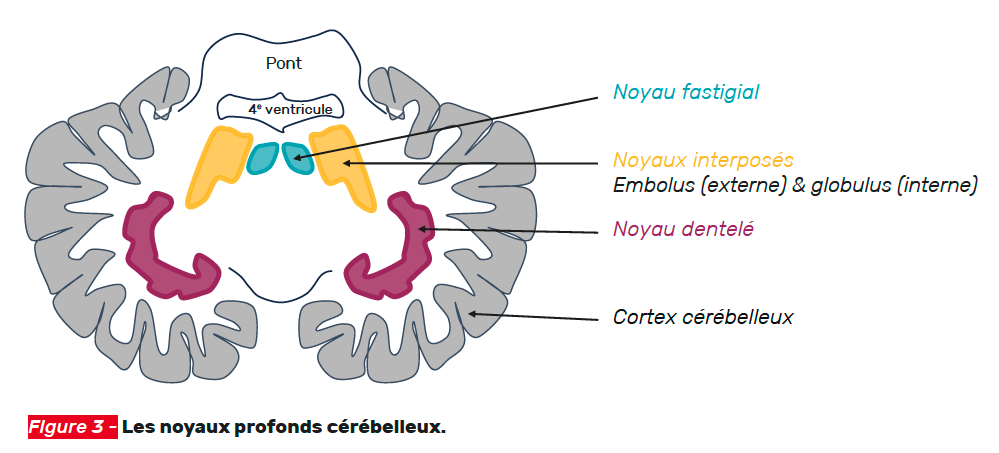

Les noyaux profonds du cervelet

Les noyaux profonds du cervelet sont des amas de substance grise enchâssés dans la substance blanche dans la profondeur du cervelet. Ils communiquent avec différentes régions du cerveau et du cortex cérébral. Les différents noyaux profonds du cervelet sont les suivants (Fig. 3).

Le noyau dentelé

Il s’agit du plus grand des noyaux profonds du cervelet. Il est situé dans la partie antérieure du cervelet, en relation étroite avec le lobe antérieur du cervelet. Le noyau dentelé est impliqué dans la planification et l’exécution des mouvements volontaires complexes. Il reçoit des signaux en provenance du cortex cérébelleux et les traite pour coordonner les mouvements musculaires.

Les noyaux interposés

Les noyaux interposés (embolus et globulus) sont situés à côté du noyau dentelé, également dans la partie antérieure du cervelet. Ils jouent un rôle dans le tonus particulièrement et la coordination des mouvements des membres supérieurs. Le noyau emboliforme reçoit des informations sensorielles et des signaux du cortex cérébelleux pour ajuster les mouvements des bras et des mains.

Le noyau fastigial

Il est situé dans la partie postérieure du cervelet, en relation avec le lobe postérieur et le lobe flocculo-nodulaire. Il est essentiel pour la régulation de l’équilibre, de la posture et de la coordination des mouvements axiaux du corps. Le noyau fastigial reçoit des informations sur la position du corps et de la tête à partir des récepteurs sensoriels et contribue à ajuster les mouvements en conséquence.

Physiologie simplifiée du cervelet

Archéocervelet et équilibre

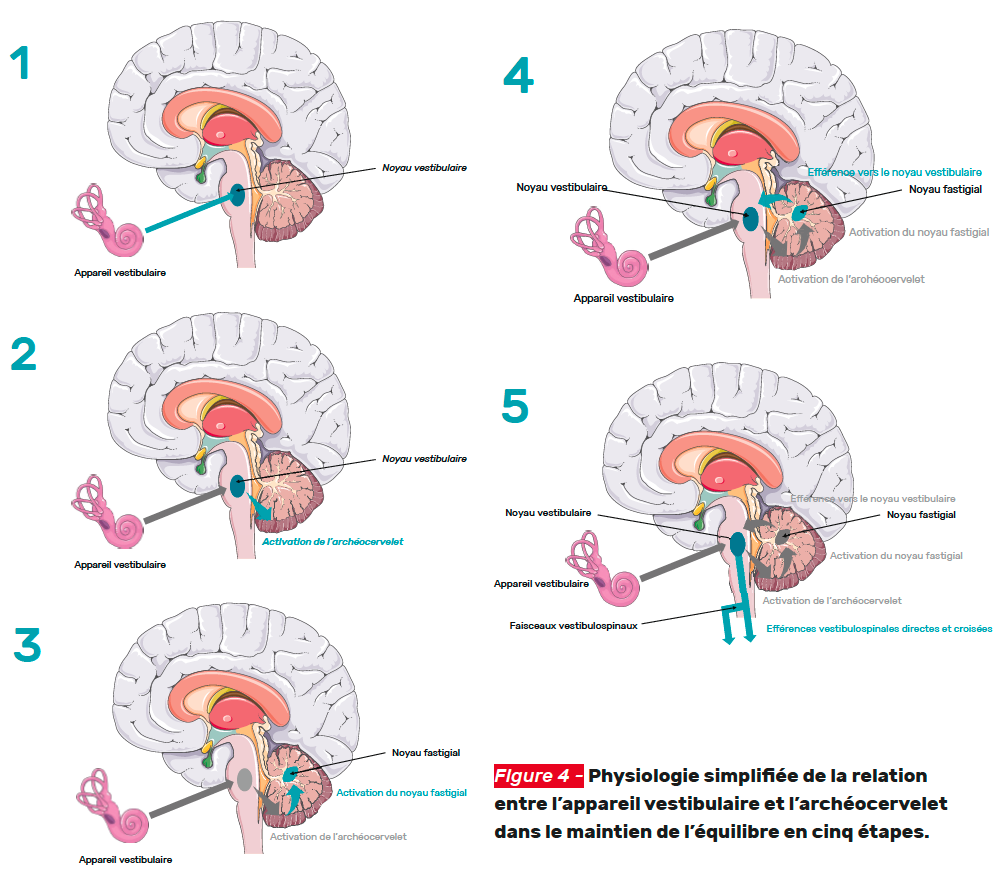

L’activation de l’archéocervelet par l’appareil vestibulaire est un processus essentiel dans la régulation de l’équilibre. L’archéocervelet joue un rôle crucial dans la coordination des mouvements oculaires et la stabilisation du regard pendant les mouvements de la tête, ce qui contribue directement à notre perception de l’équilibre et de la stabilité.

L’appareil vestibulaire, situé dans l’oreille interne, est responsable de la détection des mouvements de la tête et des changements de position. Il communique ces informations au noyau vestibulaire situé dans le tronc cérébral (ÉTAPE 1). Le noyau vestibulaire projette des informations sur le cortex de l’archéocervelet flocculo-nodulaire (afférences dites pontiques ; ÉTAPE 2) qui active à son tour les noyaux fastigiaux (ÉTAPE 3). À leur tour, les noyaux fastigiaux émettent des efférences via le faisceau unciné cheminant dans le pédoncule cérébelleux supérieur sur la substance réticulée, le raphé, les noyaux vestibulaires, l’hypothalamus, le thalamus ; via le faisceau fastigio-bulbaire cheminant dans le pédoncule cérébelleux inférieur sur les noyaux vestibulaires, les noyaux olivaires accessoires et la formation réticulée, et via le faisceau fastigio-spinal sur les motoneurones spinaux (ÉTAPE 4). Le noyau vestibulaire émet alors des efférences spinales via le faisceau vestibulospinal direct et croisé sur les motoneurones axiaux dans le but de maintenir l’équilibre (ÉTAPE 5) (Fig. 4).

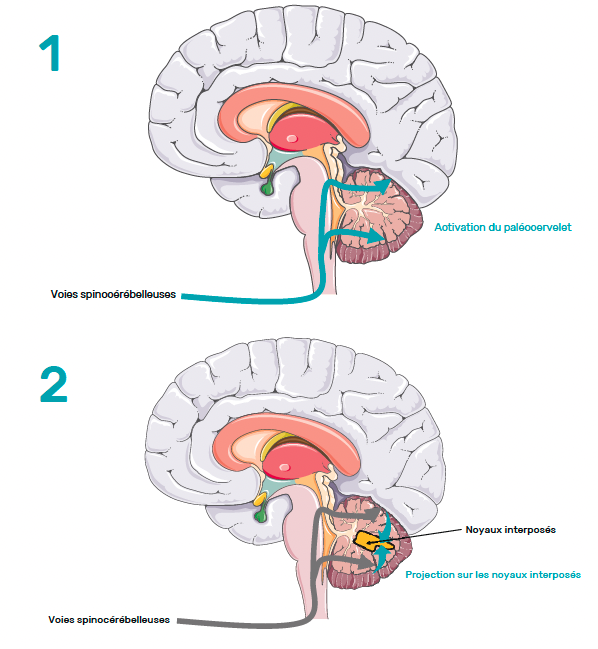

Paléocervelet et tonus musculaire

Le maintien du tonus musculaire est en partie possible grâce à l’activation du paléocervelet par les voies spino-cérébelleuses qui lui rapportent les informations proprioceptives inconscientes des membres. Les faisceaux spino-cérébelleux direct et croisé projettent ces informations sur le paléocervelet (ÉTAPE 1) qui émet des projections sur les noyaux interposés globuleux et emboliformes (ÉTAPE 2). Les efférences interposées cheminent dans le pédoncule cérébelleux supérieur et décussent dans le tegmentum mésencéphalique pour se projeter sur le noyau rouge (ÉTAPE 3). Le noyau rouge, interconnecté avec l’hypothalamus, le thalamus et les noyaux gris centraux, émet des efférences sur les motoneurones spinaux via le faisceau rubro-spinal à l’origine du maintien du tonus musculaire (ÉTAPE 4) (Fig. 5).

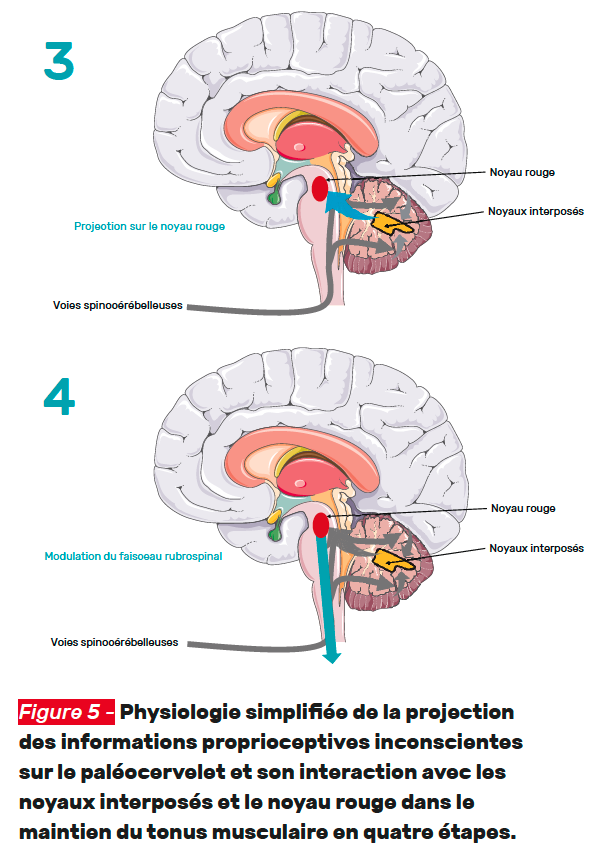

Néocervelet et coordination du mouvement

Lors de l’initiation du mouvement volontaire, le cortex frontal émet des projections sur le pont puis sur le cervelet via les voies cortico-ponto-cérébelleuses où l’intention de mouvement est transmise au néocervelet (ÉTAPE 1). Le mouvement est affiné et le néocervelet projette des fibres sur le noyau dentelé (ÉTAPE 2), puis via les voies cérébello-thalamo-corticales sur le thalamus (ÉTAPE 3) et sur l’aire motrice supplémentaire (ÉTAPE 4). Si le mouvement est accepté, il est projeté à l’aire motrice primaire (ÉTAPE 5) qui active les motoneurones spinaux via le tractus corticospinal direct et croisé (ÉTAPE 6). Le cervelet coordonne le mouvement volontaire en partie grâce à cette boucle (Fig. 6).

Syndromes cérébelleux

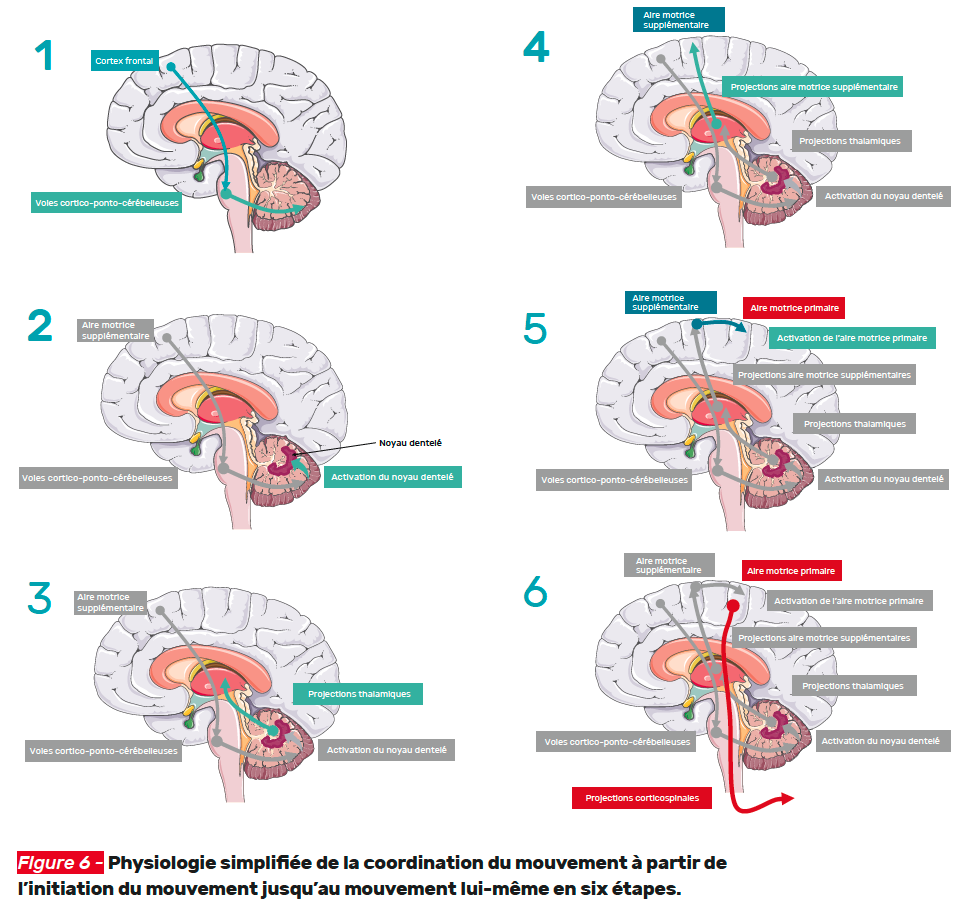

Syndrome cérébelleux statique

L’atteinte du vermis est à l’origine d’un défaut de communication cérébello-réticulo-spinale marquée cliniquement par une ataxie, une marche ébrieuse et une danse des tendons. Ces signes composent le syndrome cérébelleux statique qui n’est pas aggravé par la fermeture des yeux. Le patient debout présente un élargissement du polygone de sustentation. La relation vermis – formation réticulée et le maintien de l’équilibre sont alors mis à défaut (Fig. 7).

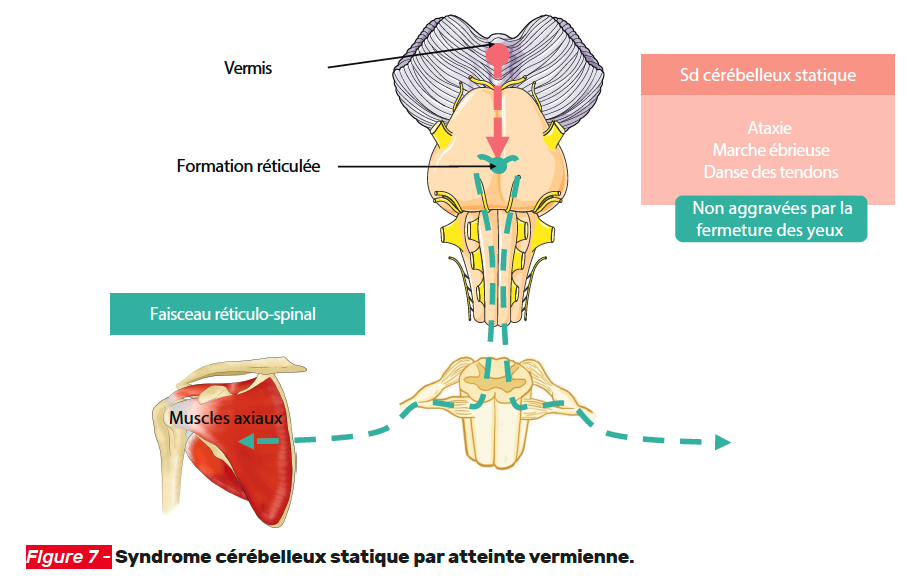

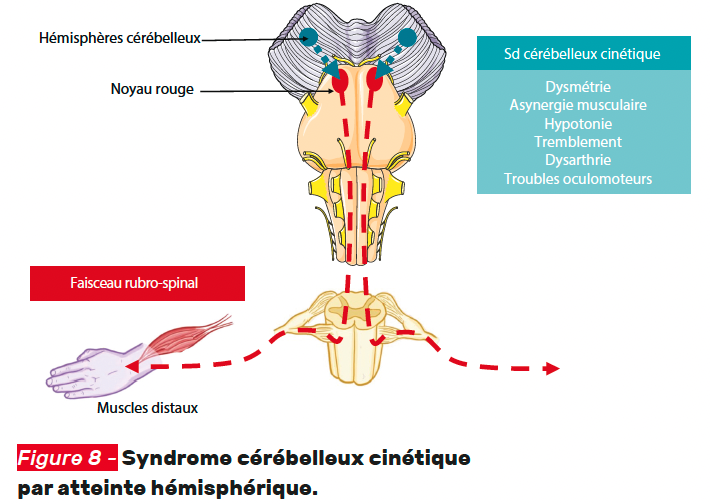

Syndrome cérébelleux cinétique

L’atteinte hémisphérique cérébelleuse est à l’origine d’un syndrome cérébelleux cinétique marqué par une dysmétrie, une asynergie musculaire, une hypotonie, des tremblements, une dysarthrie cérébelleuse et des troubles oculomoteurs. La relation entre les hémisphères cérébelleux et le noyau rouge ou le thalamus est alors interrompue, à l’origine des problématiques de tonus et de coordination du mouvement selon les circuits développés plus haut dans cet article (Fig. 8).

Conclusion

Le cervelet agit comme un co-ordinateur et un coordinateur cérébral, en assurant, de manière inconsciente, la régulation de l’équilibre, du tonus musculaire et la coordination du mouvement volontaire. Il est impliqué dans des processus cognitifs complexes tels que l’attention, la prise de décision et la planification. Il reçoit en permanence des informations sensorielles provenant de l’ensemble du corps et les traite pour ajuster les commandes motrices émises par le cortex cérébral. Quelques boucles de neurophysiologie sont proposées dans cet article pour comprendre ses interactions complexes avec les récepteurs sensoriels, le tronc cérébral et ses noyaux, aux noyaux gris centraux, au thalamus et au cortex cérébral. Il est le chef d’orchestre silencieux du système nerveux, garantissant l’harmonie de chacun de nos gestes.

Correspondance

pa.pioche@ch-moulins-yzeure.fr

L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt.

Bibliographie

• Ito M. Cerebellar circuitry as a neuronal machine. Prog Neurobiol 2006 ; 78 : 272-303.

• Schmahmann JD. From movement to thought: Anatomic substrates of the cerebellar contribution to cognitive processing. Human Brain Mapp 1996 ; 4 : 174-98.

• Voogd J. Cerebellum: Anatomy and physiology. In Handbook of Clinical Neurology 2019, Elsevier.

• Strick PL, Dum RP, Fiez JA. Cerebellum and nonmotor function. Annu Rev Neurosci 2009 ; 32 : 413-34.

• Watson TC, Apps R. Cerebro-cerebellar connections. In Handbook of Clinical Neurology 2018, Elsevier.

Si vous avez manqué un épisode :

- Les circuits de la peur

- Projection privée au cœur du mouvement

- La communication interne

- La conduite autonome, ou la délégation de tâche de la volonté

- Le thalamus, branche charpentière de l’arbre cérébral

- L’hypothalamus, chef de l’orchestre cérébral

- Le télencéphale, Guggenheim de l’esprit

- Les commissures cérébrales, connexions interhémisphériques